조선의 네 번째 임금인 세종은 31년 7개월간의 재위기간 동안 수많은 업적을 남겨 백성들에게 최고의 성군으로 칭송받은 역사적인 인물입니다.

세종이 창제한 한글은 현대국가인 대한민국과 북한의 공식문자로 지정되어 통용되고 있으며 사군과 육진의 개척하면서 확립된 북방의 국경은 오늘날까지 그대로 이어져 오고 있죠.

그가 성군으로 추앙받는 가장 큰 이유는 무엇일까요?

이는 농경을 통해 삶을 영위하는 백성을 위한 정책을 시행했기 때문입니다.

특히 농경사회를 발전시키기 위한 과학연구를 다방면으로 진행했는데요

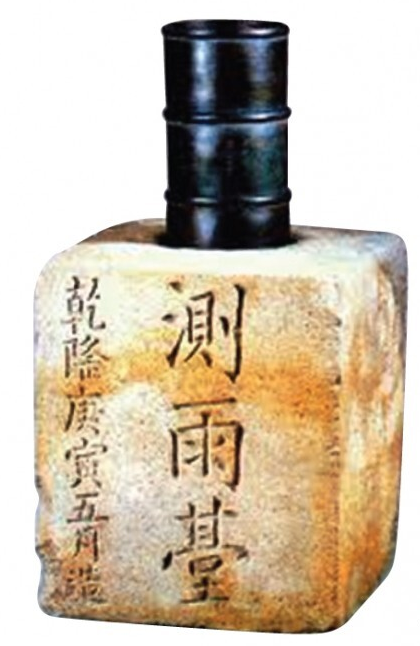

그 중심에는 하늘에서 내린 빗물의 양을 측정하는 측우기가 있습니다

측우기를 만든 사람은 세종인가 문종인가 아니면 장영실인가?

세종실록을 들여다보면

세종 23년(1441년) 훗날 문종으로 등극하는 세자의 아이디어로 강우량 측정기인 측우기를 발명했다고 기록되어 있습니다.

문종의 아이디어로 측우기가 제작되었다는 얘기죠

그렇다면 문종은 왜 이런 아이디어를 냈을까요?

조선시대는 벼농사를 근간으로 하는 농경사회였습니다

벼농사를 잘 짓기 위해서는 적절한 시기에 내리는 빗물이 아주 중요한데요

흉작과 풍작을 가르는 데 있어 강우량의 비중이 절대적이며 이는 국가 재정과 연결되는 국책사업 일 수밖에 없었죠.

조정은 각 지역에 비가 얼마나 내렸는지를 계산하고 농업생산량과의 관계를 파악할 필요가 있었습니다.

측우기가 발명되기 전에도 강유량을 측정하기 위해 손가락을 이용하는 방법이 있었습니다.

비가 온 뒤 축축하게 젖은 땅에 손가락을 눌러보면 비가 얼마나 왔는지를 가늠할 수 있었죠

이 방법은 누구나 쉽게 따라 할 수 있었지만 문제는 변수가 너무 많았습니다

측정하는 사람이나, 땅을 구성하는 입자의 밀도에 따라 측정값이 달라졌기 때문이죠

이런 부정확한 방법으로는 강우량과 농업생산량과의 관계를 파악하기가 곤란해집니다

이러한 문제점을 알고 있었던 문종은

세종 23년 4월 말 구리그릇을 만들어 궁정에 설치한 뒤 그릇에 담긴 빗물의 깊이를 자로 재 숫자로 표시했는데요

문종의 실험결과는 조정에서 논의되었으며 국가가관인 호조에서 주관하게 됩니다.

호조는 직경이 8촌(약 16cm), 길이가 2척(약 41.4cm)인 원통모양의 빗물그릇을 쇠를 두드려 만든 후

빗물그릇을 전국 지방 관청의 뜰 가운데에 설치해 지역별 강우량을 수치화하는 방안을 건의합니다

그로부터 1년 뒤 세종은 빗물그릇을 제도로 확정하는 결정을 내리고 조정회의를 개최합니다

빗물그릇의 크기는 직경이 7촌(약 14cm), 길이가 1.5척(약 31.1cm)인 원통 규모는 원래 기획했던 것보다 약간 작아졌는데

놀라운 점은 표준화된 강우측정기구를 국가정책으로 제도화했다는 점입니다

또한 빗물그릇의 이름이 정해졌는데 이것이 우리가 알고 있는 측우기이며 제작에는 장영실 등이 참여한 발명품입니다.

마치며 ~

측우기는 당시 천문지리술수를 담당하는 관정인 서운관 앞마당에 설치되었는데요

서운관 관원이 자로 빗물의 깊이를 측정해 날짜와 날씨를 함께 기록해 보고하도록 하였으며

각 고을에서도 한양에서 주조한 측우기를 본떠 만들 빗물그릇과 규격이 통일된 자를 사용토록 합니다

고을에서 올라온 강우량 자료는 팔도 감사들이 취합해 조정에 보고하도록 했는데요

조선 전역의 강우량 정보를 중앙정부가 확인할 수 있는 시스템이 갖춰진 것이죠

문종의 아이디어로 시작된 빗물측정기구는 조정회의를 거쳐 표준화되었으며 장영실 등이 참여한 국책사업으로 이는 세종의 업적으로 보는 것이 타당할 것입니다.